Avicii(アヴィーチ) Vs. Madonna(マドンナ)。

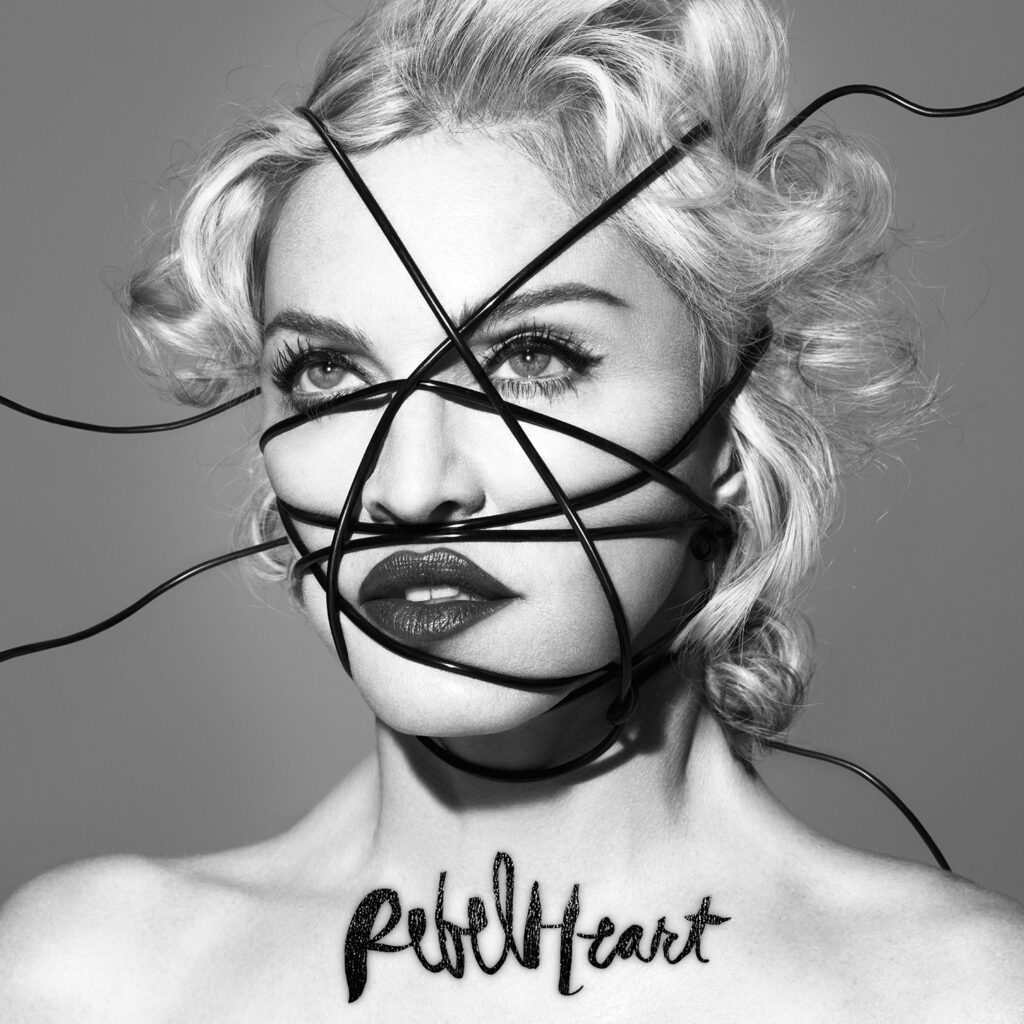

2015年3月10日にリリースされたマドンナの13枚目のアルバム『Rebel Heart(心に反逆の意志を宿している)』。

デラックス・バージョンを含めて、少し複雑な構成になっているが、全19曲の内『5』曲と、全6曲の内『2』曲の、

計『7』曲のプロデュースに、Aviciiが関わっている。

“楽曲クレジット“としては記載されているが、表向きな表記はない。そのためか、マドンナのコアなファンには知られていても、Aviciiファンには、意外と知られていないのかもしれない。

今回はそのアルバム『Rebel Heart』に対し、チームAviciiが用意した「デモ(Demo)」。

公式にはリリースされなかった、Aviciiによる「デモ(Demo)」バージョン、また公式に収録されなかった楽曲「デモ(Demo)」も紹介したい。

だがまずは、二人の出会いから。そして、なぜAviciiとマドンナのコラボは『&』ではなく、『Vs』表記なのか。その辺も個人的に考察してみたいなと思う。

二人の「出会い」

UMF 2012(イントロでマドンナ自ら登場)

毎年、3月20日(春分の日=宇宙元旦?)頃、アメリカ合衆国のマイアミで、3日間に渡って、開催される『UMF(Ultra Music Festival)』。

2025年は、日本時間だと、3/29(おひつじ座で新月。 この新月は部分日食。 新月は占星術では「スタート」のタイミング。日食は「特別な新月」。 新月のエネルギーは、非常に強く、「まっさらの状態からの刷新」「リブート(再起動)」「再生」といった意味合いが生まれる)から3日間であった。

今では、UMFのステージに、Justin Bieberが来たり、Usherが来たり、2025年はSiaが来たり、色んなシンガーが来ているが、それを最初にやったDJ はAviciiだし、カントリーミュージックをEDMに招待したのも、ブルーグラスも、レゲエも、ポップも、オルタナティブも、全部一番最初にEDMに持ってきたのは、Aviciiだ。

その開拓を、あまりにも当たり前のようにやり過ぎて、みんな忘れているけれど……。笑

そしてEDMは最初にポップと交わったのだが、その「歴史的瞬間」の立役者になったのが、ポップ界の女王(Queen of POP)———”マドンナ(Madonna)”であった。

そこが最初の「二人の出会い(2012年3月)」であり、この出会いが、後に、アルバム『Rebel Heart(2015年3月)』として、形となる。

Avicii VS Madonna – Girl Gone Wild (UMF Miami 2012)

マドンナがAviciiを紹介し、AviciiがマドンナのGirl Gone Wildを、Remixする。

関連記事 : Girl Gone Wild 翻訳(外部へ飛びます)

今となっては、『EDM(エレクトロ・ダンス・ミュージック)』も『POP(ポップ)』も境目がよくわからない。だが2011年時点では、それぞれ交わることなき、独立した音楽界だった。

歴史を遡っていった時、明らかに、その2つの業界が交わった地点は「UMF 2012」であり、その”ファーストコンタクト”は、”Avicii(Tim Bergling)”と”マドンナ(Madonna)”である。

EDM界の王子(アヴィーチ)と、ポップ界の女王(マドンナ)が、”音楽“で、まぐわった。

マドンナは、新しいもの好きで、当時勢いの凄かったEDMを、オアシスのノエルのように取り入れないのではなく、そこはアメリカらしいというか、自ら歩み寄り、取り入れていった。

*受け入れたではなく、取り入れた。*

ノエルとマドンナは、EDMに対して、対照的な対応をとったわけだが、どちらが良くどちらが悪いかはわからない。

ノエルはイギリス人でマドンナはアメリカ人。

伝統的で保守的なイギリスと革命的で開拓的なアメリカ人の性質が、スウェーデンからやって来た異人 Aviciiに対して、真逆の対応をとったのは面白い。

日本で言うと、静岡の駿府城周辺や千葉の佐倉という城下町は、新しい時代の変化に対して、遅れを取った。

それにより、観光において出遅れ、観光の街としては発展しなかったわけだが、逆にそれにより、江戸や大正創業の老舗が今も数多くあり、マクドやスタバのようなチェーン店の植民地化に飲まれなかった側面がある。

どこの街に行っても、同じような店が溢れている現代からすると、静岡駅の呉服町通りや佐倉の城下町は、街歩きが魅力的だ。

話が逸れたが、オアシスのノエルについて。

彼は、Aviciiを、EDMの象徴として批判した。

「アヴィーチーについては何も知らないんだ。アヴィーチーについては何も知りたくないんだよ。まるでルネッサンス期のアーティストみたいだろ」

しかし、「批判の言葉が、最大の褒め言葉」になってしまってる所は面白い。

「ルネッサンス期のアーティスト」って、

ダヴィンチに、ミケランジェロに、ラファエロだろ。ヨーロッパの歴史史上、最高の芸術家達じゃないか。笑

2015年リリースのアルバム「Rebel Heart」にて、AviciiやDiploを制作に招いていた結果からすると「マドンナには先見の明があった」と言えよう。

その後の”Avicii“の大躍進や、DiploがSkillexと組み、”Jack U“として、音楽業界に革命を起こしていった結果からしても、明白だ。

アルバムのタイトル「Rebel Heart」は「心に反逆の意志を宿している」また「私たちの心は反逆者そのもの」という意味がある。

「Rebel」には「反抗する」「謀反を起こす」「反逆する」という意味があり、特に伝統や慣習に反する行動をする人物を表すことが多く、「反逆者」と訳される。

ノエルの批判に対して、AviciiがTwitterで言い返しているところからも、Aviciiが伝統や慣習に反する行動をする人物を表しているだろう。

と同時に、Aviciiは”Feeling Good”など、かつての名曲もリメイクなどを通し取り入れていることから、右翼でも左翼でもなく、その両極を統合する”ニュータイプ“の人間だとも言える。

Avicii Vs. マドンナ (in 2015)

年齢の話をしたいわけじゃないが、あくまでも“世代”の参考として。

Avicii(アヴィーチ)ことTim Bergling(ティム・バーグリング)は、日本だと平成元年に値する1989年生まれ。

マドンナは、1958年生まれ。

二人は、31歳も離れており、Timは28歳で亡くなったので、Timの生涯分より年が離れていることになる。それだけ、二人は世代が違う。

そう考えると、

マドンナがAviciiを受け入れるって相当心が広いかもしれない。もし日本に、マドンナみたいな存在がいたら、闇夜の列車みたいな今の日本はなかった可能性もある??

心の広さではなくて、新しいもの好きな精神が引き起こした側面もあるのかもしれないが……

見出し : マドンナが私の曲を台無しにした。アヴィーチーがポップの女王を激しく非難

2015年3月に公式にリリースされたアルバム『Rebel Heart』だが、2014年3月頭には、何度かセッションし終わっている。マドンナがリリースを待ちきれずに、セッション入りしたことを、自身のSNSで報告することもあった。

しかし、アルバムのリリース後、

「Madonna ruined my track: Avicii slams the Queen of Pop」という見出しの記事がメディアに流れ、一時期騒ぎとなった。

この記事に対して、「言い方が間違っている。誤解を招く。」と、Aviciiは直接、訂正を依頼し、「自分のデモ(Demo)のバージョン方が、良かった。」という見出しに、訂正させた。

Avicii による「デモ(Demo)」バージョン

1. Wash All Over Me (洗礼)

“Wash All Over Me“の歌詞の個人的感想は、『受容』と『やけくそ』の境界線。

『洗礼』とは、

“キリスト教の洗礼”、”洗礼を受ける”という言葉など、通常、最初に来るものだが、この”Wash All Over Me“の『洗い流す』は、物事の最後に来る印象がある。

関連記事 : Wash All Over Me 翻訳(外部へ飛びます)

Aviciiによる「デモ(Demo)」の方が、がっつりEDM要素があって、テンポも速い印象。

2. Addicted(The One That Got Away) (あなたは立ち去ってしまう)

イントロに、ベルで彩るような、エフェクトが入ってる。

逆に、公式リリースのバージョンにおいては、シンプルで単色だ。

関連記事 : Addicted 和訳(外部へ飛びます)

元々は”The One That Got Away“という曲名だったが、ケイティペリーの曲名と一緒なので変更されたそう。なので歌詞の核としては、

「You were gonna be the one that got away(あなたは立ち去ってしまう人になる)」

という、このラインだということだ。

3. Devil Pray (祈るのは悪魔の方よ)

この”Devil Pray“という楽曲に関しては、僕は「デモ(Demo)」のバージョンの方が好きだ。

聞きやすい。

マドンナのAviciiとの共作の歌詞を見る限りでは、キリスト教的要素が強く、どの曲の歌詞も最後は結局、「祈り(pray)」に帰着していて、マドンナの「信仰」が、垣間見える。

マドンナが悩んで行き着く先は、彼女の最後の切り札は、「祈り」。

この一択である。

関連記事 : Devil Pray 翻訳(外部へ飛びます)

4. Heartbreak City (心痛の中心街)

なんだがわからないが、

この曲のメロディーを聴いていると、2017年にイタリアのローマにいたことを思い出す。

天気も良くて、この楽曲”Heartbreak City“のように、悲壮感漂う要素は全くなかったのだが土地のエネルギーというか、文化のエネルギーみたいなものがあって、自分にとってこの楽曲のメロディーは、ローマなのかもしれない。

関連記事 : HeartBreakCity 翻訳(外部に飛びます)

5. Messiah (メシア)

「メシア」という単語を聞き、日本人の多くはピンと来るのだろうか。

「飯屋(メシヤ)」を連想する人も?

もしくは「Messiah」という文字だけ見たら、「Messi(メッシ)」の方を、連想する人までいるかもしれない。

キリスト教にゆかりのある家庭や学校に通った人以外は、「メシア」という言葉に馴染みない人も多いと思う。

関連記事 : Messiah 翻訳(外部へ飛びます)

この曲の歌詞においては、「救世主」である「メシア」に仕えるというか、支えるというかマドンナはどこまでも、マドンナ(聖母マリア)であった。

デモも公式バージョンも非常に似ている。アルバム『Rebel Heart』の中でも、最も魅力的な楽曲の一つではないだろうか。

6. Borrowed Time (時間は借り物)

時間は借り物に過ぎない(Borrowed Time)。

過去を引きずらず、

未来に怖気付かず、

今この瞬間を感じて、

生きなさい!

公式バージョンよりも、「デモ(Demo)」のバージョンの方が、明るい!

Aviciiとマドンナの本質的な違いを言えば、

Aviciiは暗闇へ落ちてくが、最後には希望が残るというか、出口(光)を感じる。対してマドンナは「一緒に闇夜に落っこちていきましょう」。

後は、祈って。という印象がある。

その本質的な違いが、曲の制作における、最終バージョンの食い違いを、生み出したようにも感じる。

マドンナがキリスト教一色に対して、Aviciiにはキリスト意識のみならず、仏教意識も混じり、釈迦的なストイックさも感じる。

EP Avici⑴には「一緒に落ちていこう」というような、歌詞も2曲ほど拝見できるが、その際、「祈り」は全く感じられない。

太宰治の自殺のように死に対する恐れもない。

関連記事 : Borrowed Time 翻訳(外部へ飛びます)

7. Rebel Heart (心に反逆の意志を宿している)

アルバムの最後を締め括っている『Rebel Heart』。

一番大きく違うのは、出だしのメロディー!

漫画『ベルセルク(17巻)』で、「断罪編・縛鎖(ばくさ)の章」というのがあるが、そこを読んでいると、そこに登場する貴族、ファルネーゼという人物と、マドンナが少し重なる。

出だしの「マゾヒストみたいに生きてきた」、マドンナは、“キリスト教の教え”というのが、自分の人生における“指針”というよりも、“絞り(鎖り)”———『縛鎖』の要素が大きい。

そして最後は「祈り」。

これも、ファルネーゼと共通する。

それが、このアルバムのジャケットにも、表現されているように思う。

美しい顔が縛られている。

もしマドンナが『男』だったら、と考える。

『百獣の王』として生きていたかもしれない。しかしマドンナは獅子座であれど、女性だ。

種づけすることは出来ない。女性である限り、最後は受け身である。

そのマドンナの生まれ持った性質とキリスト教の境遇が、彼女をマドンナたらしめた。

キリスト教と言うのは不思議で、イエス・キリスト(ナザレのイエス)はキリスト教徒ではない。

これは仏教にも言え、釈迦は仏教徒ではない。

キリスト教は、“イエスの言葉による、教え”を含みながらも、庶民を『縛』るための『鎖』と化した。『縛鎖(ばくさ)』として、時の権力者によって、利用されてきた。

その側面は否めない。

『Rebel Heart』———『反逆の心』、その『心臓』。

それがマドンナの『核』にあるもの。『奥』にあるもの。

人と違う人生を歩むことは、どこにも居場所がないということでもある。どの集団にもハマらない。人と違うことに劣等感を抱き、その感情に苛まれ続けるのか。「これが私(This Is Me)なんだ」と吹っ切り、自分らしく生きるのか。

「獅子座」のマドンナらしい歌詞である。

関連記事 : Rebel Heart 和訳(外部へ飛びます)

レールの上を歩かないということは、街灯なき暗闇の中を進むことでもある。その暗闇の光となるのは、『反逆心』———『Rebel Heart』なのかもしれない。

そして、その『反逆心』こそが、新しい時代を切り拓く者の、心の奥底に潜む原動力。

大切にすべきもの。

そしてAviciiとマドンナを引き寄せた共通点が『Rebel Heart』であったのだろう。

未だリリースされていない「2曲」

7. Two Steps Behind Me (Unreleased)

15秒しかないが、曲の輪郭は感じる。

“Two Steps Behind Me“と”Rebel Heart“のデモバージョンのイントロが、個人的にはすごく合うと思う。

8. Alone With You (Unreleased)

とにかく、マドンナとAviciiのコラボ曲に関する歌詞を見ていると「獅子座」。これに尽きる。要約するなら、どの曲も私は「獅子座」。ピリオド。そんな感じ。

ただ「独りでいる方がいい」と豪語する”Alone With Me“の歌詞は、

このアルバム『Rebel Heart』のテーマには、合ってなかったのだろう。そして、この楽曲の明るさも!

ところで、Aviciiのこの、安打製造機みたいに、デモがポンポン出てくるのは何なんだろうか。

以上が、リークした音源だが、

実際にリークしなかった音源を含めると、もっとたくさんあったように感じる。

最後に

なぜ、『&』ではなく、『Vs』なのか。

マドンナは「アヴィーチーとの仕事に満足しており、彼とのスタジオセッションで素晴らしい曲が生まれた」と語った。

しかしAviciiは、Tim自身は、アルバム『Rebel Heart』の「完成形(最終バージョーン)」に満足できなかったようだ。

おそらく、Timが完璧にこだわると時間がかかり、マドンナはリリースを待ちきれなかった部分もあるのだと思う。

おそらくマドンナとしては、「Timは、才能があって、これからのEDM界や音楽業界を扇動していく事、より自身のAviciiというブランドを強固としていき、伝説を生きる事。その役目がTimにはあるのだから、私には構わないで、我が道を行きなさい。」というスタンスが奥底にあり、表面的には、Timとのすれ違いを残した部分はあったのだと思う。

逆にAviciiは、Timは、2017年とかのインタビューでも「また機会があれば、マドンナとコラボしたいと思っている」と答えている。それは当時の自分、2014年の自分ではできなかったことが、音楽のスキル的にも今はできるし、今の自分なら、マドンナの魅力をもっと引き出せるというプロデューサー気質、また経験からくる自信もあって、そう答えたのだとも思う。

しかし、そのTimの未練に対し、

優しく突き放し、距離を置き、ラッパーのドレイクに気がいっちゃうあたりが、Timに対する聖母マリア(マドンナ)らしい愛情だったのかもしれないし、ただ単に、マドンナは才能というものを非常に愛する女だからなのかもしれない。

その両方かもしれないが、マドンナは肝が据わっているなと思う。

公式リリースのバージョン

アルバム『Rebel Heart』に収録されたAviciiとの共作である『7』曲。

まとめて聞きたい方は、こちらの動画を用意しているので、ご活用あれ。

公式バージョンの方が、サウンドが整っているのは、言うまでも無い。

「デモ(Demo)」のバージョン

公式にリリースされた『7』曲と、公式にはリリースされなかった『2』曲のデモの、全『9』曲がまとまっている動画となっている。

公式バージョンとデモバージョンの両方を聴き比べてみると、また違った発見があるはずだ。

おまけ

『Rebel Heart』=『心に反逆の意志を宿している』

マドンナやTimの他「反逆児」という単語から僕が思い浮かぶ人物は、

作家の「J・D・サリンジャー」。

『ライ麦畑でつかまえて』や『バナナフィッシュにうってつけの日』などで知られる大作家である。彼のドキュメンタリー映画『ライ麦畑の反逆児』は、個人的にイチオシである。

特に、“クリエイターや本物の芸術家の志望者は必見!”だと思う。

この映画をよく見ると、

“エンターテイナー”と“芸術家”の、本質的な違いというのを感じる。

彼は作家として、また自身の鏡としてのホールデンは、何に対して「反逆精神」を抱いているのか。もしこの映画を見るのであれば、そこに「思考」を巡らせながら、見てみて欲しい。

日本の義務教育(小学校、中学校)、高校、大学、塾、予備校、これらの学習で最も実践できないものは、「思考」である。受験勉強は、考えて問題を解くじゃないか、と思うかもしれない。でも実際には「思考」していない。パターンを覚えて、それを当てはめていくだけ。

それは、「思考」じゃない。

そもそも学校教育は、「思考」できない人間を作り出すことが、目的なのだから。それは教師ではなく、教育システムの土台を考えた人がそう作ったから。真に歴史を学んだものはすぐにわかる。学校教師は、その教育システムの奴隷に過ぎない。真に教育がやりたければ、もう、カリキュラムのない学校の外へ出るしかない。

話を、『ライ麦畑の反逆児』に戻すと、

苦労がない人間、背負うものがない人間、から生まれ出てくる作品というのは、無重力空間を漂う“重さのない浮遊物(Weightless)”であり、時の流れとともに、消えていってしまう。

どこにいったかわからなくなる。

対して、

“Timeless music, that’s what I’m trying to make” – Tim ‘Avicii’ Bergling

「時代を越える音楽、それを僕は作りたい。」- ティム アヴィーチ バーグリング

5/16リリース予定の Avicii コンピレーションアルバム『AVICII FOREVER』に収録されている Timの音楽は、時代を越えて、永遠に残り続けるだろう。

まさに、

『AVICII FOREVER』=『アヴィーチ 永遠』

そういう本物の作品からは必ず、“重力”を感じるものだ。

そして、地球の魅力とは、“重力”だと思う。

「J・D・サリンジャー」の名作『ライ麦畑で捕まえて(1951年発売)』も、主人公のホールデンが《学校》を中心にケチつけていく3日間の物語であるが、累計6500万部も売れており、また今なお、毎年25万部ずつ売れ続けている———時代を超えたタイムレスな作品だ。

そういえば、Martin Garrix(マーティン・ギャリックス)は、昨年“Gravity(重力)”をリリースして、今年の春には、”Weightless(無重力)”をリリースした。この2曲は、対になっている。

Aviciiの“The Days”と“The Nights”のように、セットで出しても良かったくらいだ。歌詞も、ミュージックビデオの内容も、どちらも、「重さ」がテーマになっている。

Timも、サリンジャーの人生も、苦労の日々であり、十字架を背負い続けた日々である。

おまけとして、サリンジャーを紹介したのは、

サリンジャーもまた、ルフィーたちと同じく、『Dの意志』を受け継ぐ者だということ。

そして筆者自身も、この長ったらしくてあっちこっち話が飛んでいく記事を、最後まで読んだあなたも、外見は「いい子ちゃん」に見えても内面は「反逆児」なのかもしれない。

我々は『Rebel Heart(心に反逆の意志)』を宿している。

関連記事 : [夜宮] アルバム AVICII FOREVER 3 Week(4/25〜5/16)を、勝手に開催!

コメントを残す